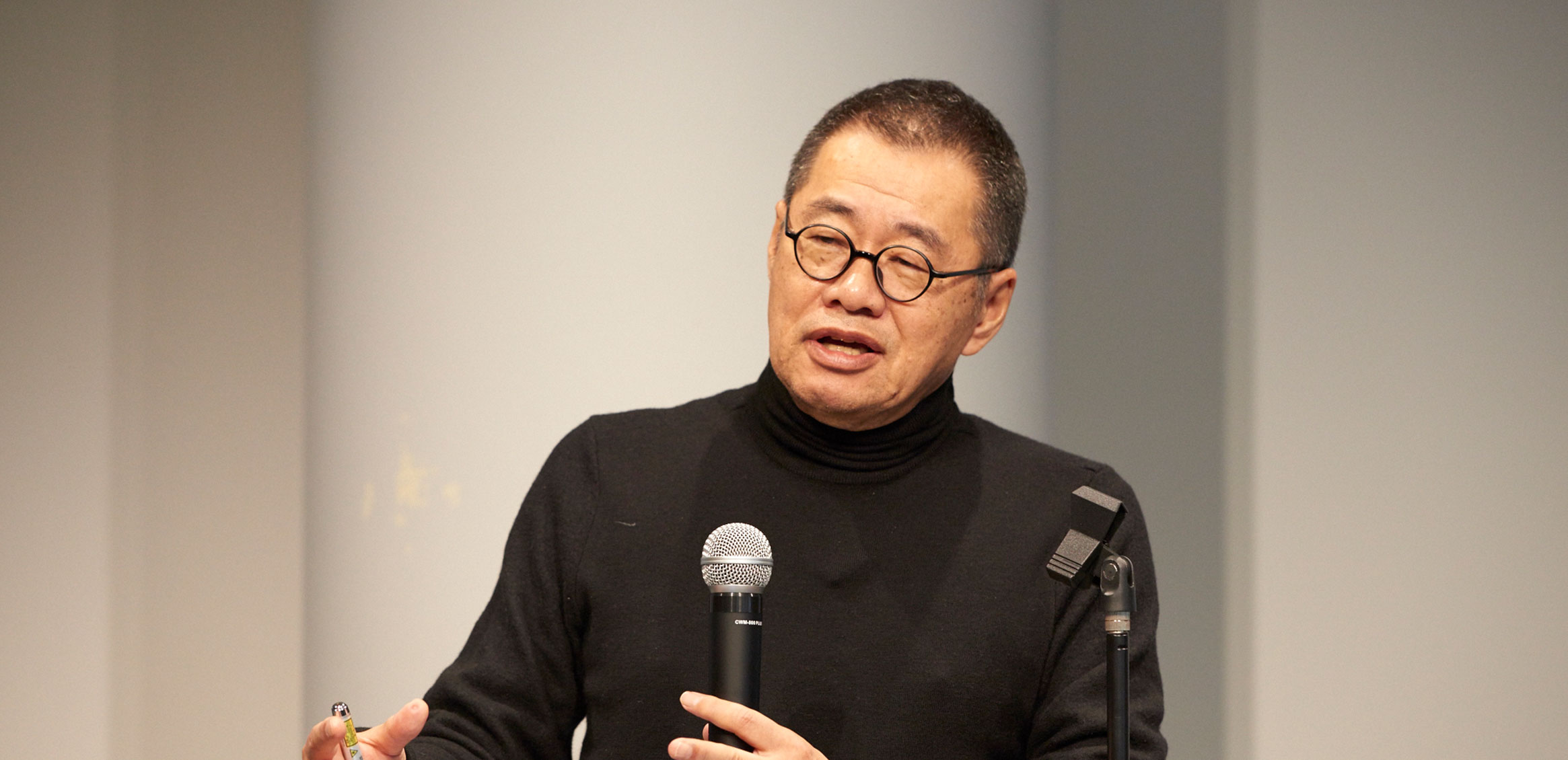

梅原 真

土地の力を引き出すデザイン 前編

Event Date : 2015.01.19

2015年1月19日に、デザイナーの梅原真さんをお招きしてトークイベントを開催しました。

デザインの力で高知県をはじめとする地方を盛り上げてこられた梅原さん。そのお仕事の数々をご紹介いただきながら、そこにいたるまでのデザイン思考を伺いました。時折登場するダイナミックなエピソードに笑いに包まれる場面もあり、刺激的な2時間となりました。

レポート前編では、逆境から魅力を生み出していく梅原さんのデザインについてお聞きします。

僕の原点

僕の原点

突然ですが、僕の住んでいる高知県は84%が森林です。平地がある所には、産業が生まれますが、山はお金になりにくいといわれています。ですから、森林率が日本一の高知県は「モノを製造して出荷する額」が日本で47番目。ビリなんです。こういう過酷な中で何をデザインしていくかと考えることが、僕の原点になっています。

ここの砂浜は、全体が美術館ですよ

ここの砂浜は、全体が美術館ですよ

高知県の大方町には、少し変わった美術館があります。美術館といっても建物はありません。「砂浜にあるすべてのものが作品」というコンセプトで、年に数回、より芸術に特化した現代アート展を開催しています。この取り組みを始めたのは、28年前のこと。28年前といえば時代はバブルのまっただ中。どこの自治体にも次から次へと文化施設が建設されていた時代です。高知県にも大方の砂浜にホテルをたくさん建てて、ハワイのようなリゾートをつくろうという構想がありました。ちょうど僕はそれを聞いていて、嫌やなあと思ったんですね。そこで、リゾート開発予定地の側の砂浜を無数のTシャツで埋め尽くす「Tシャツアート展」というものを開催したんです。アートといっても材料は、Tシャツ、間伐材、ロープ、洗濯ばさみだけ。Tシャツのデザインは全国から公募し、開催者がプリントします。イベントの掲載期間が終わったら撤収してお返しします。いまでこそ地方での現代アートの取り組みが盛んになりましたが、28年前はバブルの風吹くなかです。みんな「うちの町にも美術館が欲しい、隣町にもできたじゃないか」という考え方であふれていました。ところがこれをやり始めて、3、4年でバブルがはじけた。もうすでに大工事が終わり、ほとんどリゾートが出来かけていたような地域もありましたが、大方はこのアートをやっていたおかげで、自然は手つかず。そのまま残ることになりました。それどころか、バブルがはじけたのをきっかけにこのアートを拡大しようという動きがでてきました。とはいっても僕が勝手にやるわけにいきませんから、町長に企画書を持って話をしにいったんです。町長に見せる企画書にはこう書きました。「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です」。巨大な建物はもうええわと。ここが美術館やねんでということです。企画書には続けてこう書きました。「この海の沖にはクジラがいます。近いときには、浜辺から潮を吹いているのが見えたりします。クジラは、この砂浜美術館の大きな作品です。浜にウミガメが上がってきます。砂地にはラッキョウ畑が広がっています。これも作品です。子どもたちが作った小さな砂像のコンテストをして、それも作品にしましょう。動物の足跡だって作品です」こうして建物を持たない、砂浜美術館が始まりました。

土佐の日差しがサンサンと差している向こうで、Tシャツアート展が開催されている。僕はそんな状況をつくり出すことがデザインだと思っています。話はそれますが、大方町には制限時間2時間の間に、投げ釣りでキスを何匹釣ったかを競うコンテストがあります。行政も巻き込んでいくなかで、おもしろいことが起こりました。職員たちは、最初このイベントを「キスの投げ釣り大会」と呼んでいました。ところが、何年もやっているうちにポスターに「砂浜投げキッス」と書くようになったんです。「砂浜投げキッス」って(笑)、職員の人たちも頭の中が柔らかくなってきて、そこまで遊べるようになりました。自治体の頭の中、職員の頭の中が変わっていく状況を、僕はデザインしたと自負しています(笑)。

梅原 真 Umebara Makoto

デザイナー

高知県生まれ。1980年、梅原デザイン事務所設立。高知の砂浜を美術館にした「砂浜美術館」、一本釣り鰹の「藁焼きたたき」、四万十の自然を生かした「しまんと地栗」や「しまんと紅茶」のプロデュースをはじめ、一次産業再生をテーマに全国各地で活動。主な著書に『ニッポンの風景をつくりなおせ―― 一次産業×デザイン=風景』(羽鳥書店)、『おまんのモノサシ持ちや! ―土佐の反骨デザイナー・梅原真の流儀―』(日本経済新聞出版社)など。

マイナスの状況にマイナスをかけると、プラスになる

マイナスの状況にマイナスをかけると、

プラスになる

プラスになる

僕のデザインの背景には、マイナス × マイナス =プラス、という考え方があります。マイナスの状況にマイナスをかけると、状況が良くなるというものです。たとえば、「あの砂浜はなにもなくて悲しい」と地元の人たちが嘆いている状況がある。マイナスですね。それに「何もしないこと」をかける。これもマイナスです。砂浜美術館は展示が終わったら、何も残りません。とても大きな設備だけど、ロープを引っこ抜いてTシャツを返せば何も残らない。「何もない」と思っていた住民のマイナスに「何もしない」というマイナスを掛け、外す。もし仮にリゾート開発をしていたら、プラス10億くらいを掛けて、マイナス10億になってしまう可能性がありました。以前、数学者の方に接触しまして、どうしてマイナスにマイナスを掛けたらプラスになるんですかと聞いたことがありました。その人は「マイナス × マイナスが、もしマイナスだったら、数学が成り立たないんだよね」って言っていました。曖昧ですが、要するに都合が悪いんです。マイナス × マイナスがマイナスやったら、都合が悪い。自然の摂理としてこういう理論があるんではないかなと思っています。

漁師が釣って、漁師が焼いた

漁師が釣って、漁師が焼いた

鰹の一本釣りは、効率が悪い漁業です。でも一本釣りで釣った魚は、傷がなくてうまいんです。巻き網漁船の鰹はどうしても肉が圧迫されてしまうんです。うっ血した肉はうまくありません。それでも30年前は、一本釣りは全然儲からんし、やめていこうという空気になっていました。

釣りあげた鰹の方も、僕らが子供のころには、ばあさんが鰹をわらで焼いてくれて。それが一番おいしかったんです。でもわらの取り扱いが面倒だということで、わら焼きをする人自体が少なくなっていました。鰹にわらの香ばしさが入り込んで本当にうまかったのに。そこで漁師さんに「わらで焼きましょうよ」と加工を提案しました。「漁師が釣って、漁師が焼いた」というコピーをつけました。「漁師が焼いた」という言葉、うまそうでしょ。たとえば、漁師さんが魚の品質を一つひとつ選んでいる過程なんかも、直接表現されていないけれども、行間が語っている。「漁師が釣って、漁師が焼いた」はこうして始まり、6年目に工場を構え、8年目には売り上げがなんと20億円になりました。漁師さんが加工をし始めて、8年間で20億円の産業をつくったということです。「効率の悪い鰹の一本釣り」のマイナスに、「取り扱いが面倒なわら焼き」のマイナス。それを掛け合わせたら、プラスになりました。この経験も、先ほどの理論の裏付けになっています。

四万十ドラマ

四万十ドラマ

いまでも高知を拠点として活動しているんですが、39歳の時に、十和村という村の企画部にいた親友に自治体の計画書をつくる仕事を頼まれて「ええ〜っ」と言いながら、2年間その村に通ってつくったことがありました。それがきっかけで5年間住むことになるのですが、そしたら農協の職員が「川の向こうに人が引っ越して来たぞ」というので、「貯金をしてくれ」とやって来るんです。それをきっかけに、その職員と酒を飲むようになりました。「農協っておまえら。農協あかんぞ」みたいな話をしながら、いつも「おまえそんな所、勤めてんじゃねえよ」という話をし続けていたら、辞めてしまったんですよ、彼が。やばいと思いましたわ。それから、半年か一年くらい後に、その村とその隣の村で第三セクターの販売会社をつくるという新しい構想ができて、第三セクター、「四万十ドラマ」が生まれました。その会社をつくるにあたり、責任者を全国公募したそうなんです。20人ぐらいの応募があったそうなんですが、なんとその彼が責任者になったんですよ。

「四万十ドラマ」は販売会社ですから、ものを売らなければなりません。何を売るか。農薬がいっぱいかかったクリに、シシトウに、お茶? 絶対売れん。まずはこの会社の「ココロザシ」を見せなあかん、ということで「私たちはこんな会社です」ということを伝える『水』という本を作りました。

村の人は有名人に弱いんですよ。なので有名人に水というエッセーを書いてもらうことになりました。でも有名人なんて全然知りません。無名の39歳です。なので、手紙を書きました。こんな本を作りますからご協力くださいということを、お一人おひとりに合わせた内容で、手書き。水ということで各セクションの表紙にはその人に関わるブルーのビジュアルを入れることにしました。筑紫哲也さんはテレビの走査線。天野祐吉さんは水彩。黒田征太郎さんは昔船乗りだったので海図。他にも、赤瀬川源平さん、糸井重里さんに出ていただきました。さて、お金をどうするか。ここでお金を払わないのは嫌でしょう。「四万十川をきれいにしたいから協力してください。原稿お願いします」じゃないですよ。それでは成立しません。そこで、僕は投げ網をやっていたのですが、そのアユを原稿料にすることにしました。これを原稿料にして、『水』という本を作ったんです。

40年前の味で、新発売

40年前の味で、新発売

今度は商品開発に入りました。四万十のお茶です。あらためて畑を見ていると、四万十の茶畑ではお茶を摘んでいる人たちが手に何も持っていないんです。目で見て、手で摘んでいる。大きな産地は機械化が進んでいてロボットのセンサーでちぎって摘んでいくんですよ。そう考えるとこの農家の人たちというのは本当にすごい。でも本人たちに聞いたら、素手でやるのが恥ずかしいんだそうです。「機械なんか使われへんねん」といってくる。そうやないやろうと。手で摘んでいることが一番正確なんやろう。一芯二葉で手で摘んでいくのがすごいんやろうと。その気持ちをデザインにしたのが、このポスターです。おじいさんは煎茶。おばあさんは、ほうじ茶。そして「じつは茶所」というコピー。なぜかと言うと、高知の人も四万十に茶があることを知らないんですよ。工場から静岡に直接送られているからね。一歩踏み込んで商品開発をし始めたら、新たな事実が出てきました。実は、四万十は40年前に紅茶をつくっていたんです。すぐに紅茶も出すことになりました。「40年前の紅茶 復刻」ではなくて、「40年前の味で 新発売」。40年前の味で新発売というポジティブなコピーです。愛着を持ってもらえるように「四万十レッド」という愛称をつけました。こういう風にデザインによって高知の風景を残していくのが、ずっと自分のテーマです。

デザインしたのは、人の心理

デザインしたのは、人の心理

次はクリです。1キロ200円なんですよ。クリの実が。悲しいです。「四万十の栗、売れへんわ。しまんと栗、売れへんわ」と言っているところで、デザインに入りました。しまんと栗。何のメッセージもなやないか、おまえ。ということで、ネーミングを変更しました。変更したといっても、「地」が入っただけです。これまでは「しまんと栗」って呼んでいましたよね。それに「地」を入れた。「しまんと地栗」。そうするだけで、ばかすか売れ始めたんです。しまんと地栗ですよ。少したって発見しました。なぜしまんと地栗が売れるのかということです。これは皆さん、お気付きでしょうけど、「スタジオジブリ」に何となく重なるというか。大きなメッセージになるというか。そういうことなんだと思います(会場笑いに包まれる)。これはスタジオジブリさんにありがたい、ありがたい価値を頂いているんですよ。1年ちょっと前に宮崎駿さんがいらっしゃって、その前でしゃべらなくちゃいけないときがあったんです。宮崎さんに「どうも、しまんと地栗でお世話になってます」ってお話ししようと思いましたが、震えてできませんでした。なので宮崎さんは知りません。けれどもスタジオジブリのようなチャーミングなリズムがあって、そこから始まりました。

しまんと地栗は、7粒で3,000円。『サライ通販』や『家庭画報通販』で売れるそうです。ところが、道の駅へ置くと全く売れない。そうですよね。ひとつ1,000円以下のものばかりがある所に、3,000円の袋があっても売れません。そこで目を付けたのが、製造行程で割れた栗。それを商品にしました。「われ しまんと地栗」です。「われ」ですから大阪の売り場に置くとちょっと文句が出そうですね。これが1,800円です。常々デザインというのは人の心をデザインしていくものだと思っているんですけども、3,000円のやつの横っちょに1,800円の「われ」を置いておくと、どんどんなくなっていくんです。人間の「比較する心」をデザインしていくことも、デザインの要素の一つなんですね。この「われ しまんと地栗」は、おかげさまでずっと品切れ状態です。数が足らないということで、最近はみんなで夜の9時頃に工場に集まって、栗を割って割れの商品の追加を作っています。それは冗談ですが、そんなことで「しまんと地栗」は売れ始めました。

クリ、借りてこい

クリ、借りてこい

「お茶とクリを飲ましたろかい」っちゅうんで、昨年地元の素材を使った「おちゃくりカフェ」をオープンしました。でも商品開発をしようとしてもパティシエの技術がないんです。カステラの表面にしわが寄ってくぼんでいるんですよ。全然売れません。なので手の込んだ商品開発はやめることにしました。クリの実を採ってほじくって砂糖を30パーセント入れて、そのまま置いたペースト。それが一番おいしいということで、生まれたのが「しまんと地栗モンブラン」です。クリそのものの味がしっかりして、これはおいしいです。 しかしです。しばらくすると、クリの実が足らなくなりました。山の高齢化です。人の高齢化。木の高齢化。剪定や手入れが届かなくなり、山にクリがなくなっちゃったんですよ。それで、四万十ドラマの社長から「梅原さん今年はもうクリが終わりました」と連絡がありました。まだ新栗から数ヶ月しか経っていないのに「しまんと地栗モンブラン」が作れなくなってしまった。去年の12月です。じゃあ、来年の秋に栗が穫れるまでどうするか。9月まで売るものがないんですよ。やばいじゃないですか。そこでだ。クリ借りてこい、ということで。借りてきました。「おたすけ地栗 丹波」です。おたすけ地栗◎◎、おたすけ地栗◎◎。けっこう人気で、3つの地栗に「しまんと」が入った「地栗くらべ」をつくり、神戸の生協さんから注文をいただいています。

「こういう方法はどこで思い浮かぶのか」と聞かれることがありますが、間違いなく絶体絶命のときです。人の本当の力は、火事場で出るんではないかと思っています。

というわけでピンチを乗り越え、栗がなくなった山に1万本、クリの木を植えました。農薬をかけないオーガニックのクリです。剪定技術の名手に助けてもらい、もう2年経ちますが、栗の大きさが全然違います。そしたら今度は大量にクリが育ってきました。大量の栗で窒息死するのではないか!? そこで、また、アイデアが浮かびました。容器をクーッと押すと、新鮮なクリのペーストがにゅるにゅるっと出てきて自分で完成させるタイプのモンブラン。これも売れるんちゃうかと思ってます。ネーミングも、もう浮かんでいます。その名も「1人でモンブラン」。いいでしょ。