日本列島こそ観光資源。 ならばその価値を最大化する移動インフラを

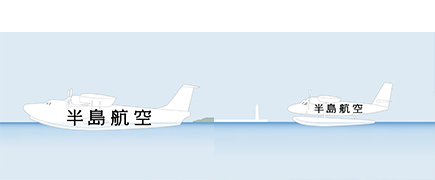

「半島航空」という移動サービスを想像してみてください。水・陸で離発着できる飛行艇を使えば、海は滑走路となり、小さな桟橋は空港になるのです。カリブの島々や南太平洋の島々では波の荒い外洋でも飛行艇が観光客を運んでいます。

かつて海路が交易の花形だった時代、半島はアンテナでした。移動が空路に切り替わって以降、半島はさびれていきました。しかし三方を海に囲まれた立地は、自然を味わうにはこの上ない環境です。羽田など主要空港をハブにして、半島の先を次々に結ぶ空路が日本列島を一巡するならどうでしょう。

海上自衛隊が用いている「US-2」という救難飛行艇があります。低速で離着陸できるプロペラ機は、38人乗りの旅客機への転用も検討されているそうです。遊覧飛行で飛ぶセスナ機は高度600メートルくらいの低空を飛びますが、このくらいの高さだと地上がよく見えます。曇りの日も雲の下を飛ぶので視界は良好。日本の海岸線は見飽きない風景となるでしょう。

このような発想の先に「半島ホテル」を思い描いてみてください。先端技術を用いれば、発電や水の循環も完備した先端・快適なホテルができるでしょうし、日本の建築の技術と才能を結集すれば、世界が驚く異界空間を出現させられるはずです。掘れば温泉の湧き出す火山列島であり、世界が注目する食ともてなしの品質など、洗練を極めたサービスはこういう場で展開すべきでしょう。

海外からの旅客は様々ですが、潤沢な予算を携えて日本を堪能したい人々も少なくありません。宿泊付きの高額鉄道サービスは予約がとれない人気を博しています。今日、クルマ産業は52兆円ですが、観光産業は25兆円。観光はさらに伸びていく傾向にあります。2011年に600万人だった訪日客数は、昨年末に2400万人を超え3年後には4000万人を超えると推定されています。

世界の富裕層たちに「欲しい」といわせるビジネスへの挑戦は、周囲を見渡すと現代アーティストたちが先鞭をつけているように見えます。日本の伝統や素材、サブカルチャーを糧に、世界の富裕層を瞠目させることに成功している彼らに、産業も学ぶ必要があるように思われます。

ここ数年、観光という視点で地域と関わってきましたが、世界と地域をつなぐ透徹したヴィジョンの必要性をひしひしと感じています。現在は政府が掲げる「地方創生」に基づいてさまざまな交付金が設けられていますが、銀行からしっかり融資を受けて事業を立ち上げるような気概と覚悟がないと、地域は起きもしないし過疎も止まらないでしょう。可能性を冷静に観察している外資は、日本の観光資源を評価し、投資を加速していますが、外資の興味は利益のみです。継続性を考え、文化、風土を守っていく視点はありません。「気候、風土、文化、食」を、未来資源として、まずは日本の産業が活用していくことが肝要だと思います。「半島航空」は構想の域を出ませんが、日本列島を活性させる具体案としていかがでしょうか。